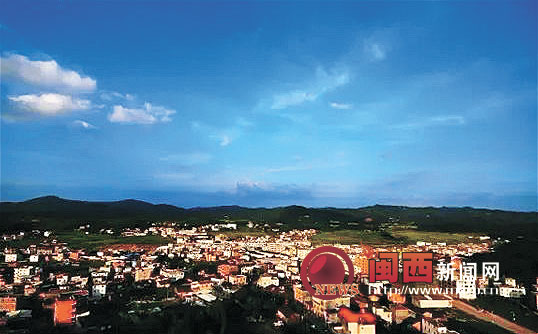

圖為武平象洞光彩村 □記者 張燁 藍明豐 文/圖 群山相擁,碧水回環。在綠意盎然處,一個小山村嵌于太源山下,像一朵凌風傲雪的梅花,彰顯著這個山村的柔美。這里就是位于武平縣象洞鎮的革命基點村——光彩村。日前,記者來到這里采訪。 光彩村是點燃武平革命火種的發源地之一。1928年冬,全縣黨代表集中于光彩村,在陳氏宗祠及后山召開縣委擴大會議,成立了中共武平臨時縣委,在臨時縣委的統一指揮下,在1929年9月,舉行了象洞暴動,打響了武平人民武裝奪取政權的第一槍,拉開了武平革命斗爭的序幕。 1946年,國民黨福建保安三團在象洞光彩殘酷摧殘革命家屬,謝畢真的父親謝才元、母親何銀秀,謝掄瓚的妻子陳永蘭、接頭戶鄭增仁等慘遭殺害。據統計,光彩村人民前仆后繼,堅持武裝斗爭,為革命犧牲的烈士達96人之多,目前,該村有名有姓的在冊革命烈士有24名。 歷史翻開了新的一頁,進入新時代,如何傳承紅色基因,發揚老區人民艱苦奮斗的精神、打好脫貧攻堅戰役擺在了光彩村“兩委”的面前。 光彩村位于閩粵交界處,總人口2700多人,全村耕地面積僅2200多畝,典型的人多地少,但光彩村有著5萬多畝豐富的山體資源,許多村民依托這一資源發展生豬養殖業。前幾年,由于傳統的生豬養殖給環境造成較大的污染,光彩村的村民陸續都退出了這一產業。光彩村“兩委”抓住新農村建設的機遇,大力發展林下經濟,引領村民們走上一條綠色經濟的發展路子。 “我計劃明年再擴大100畝的種植面積,吸引更多村民一起加入合作社,把百香果產業做大做強。”村民謝瑞芳最早響應政府號召拆除養豬場后,她聯合60戶村民成立武平縣光彩果蔬種植專業合作社,承包了村里的200畝耕地和山地,發展百香果種植業。今年,合作社種植的百香果長勢良好,收獲頗豐,轉產轉型的成功讓謝瑞芳對今后的前景充滿信心。 目前,村民以種茶、烤煙、百香果等發展新型經濟種植模式;在養殖方面,村民發展養牛、羊、象洞雞等不污染水源的養殖業。光彩村也一改以往“山污水臭”的形象,真正變成為山清水秀的革命基點村。如今的光彩村在各方面都有巨大的改變。隨著“一河兩岸”的千村建設,入村口處的溪流兩岸都用石塊和紅磚筑成不同高度的圍岸,錯落所致。有的地方還栽種上垂柳等名貴樹種,形成一道道獨特的新農村景觀帶。 村民們也都住上了由自己精心設計的樓房,有的人家還在青山環抱、綠水相擁的山村建起了別墅。就連老房子也蓋上了各色的琉璃瓦,整個農村房屋色彩斑斕,別有一番田園風情。據光彩村支部書記謝文明介紹,光彩村有著豐富的紅色旅游資源,目前該村已建成張天堂紅色教育基地,并對村內光榮亭和烈士紀念碑進行了修飾,還改造了陳仲平烈士陵園和中共武平臨時縣委舊址陳家祠。 |