|

成立剪紙坊 潛心鉆研剪紙技藝 浦城剪紙歷史最早可以追溯到西晉,到清朝時期,達到了鼎盛時期。經過上千年的融合演變,浦城剪紙既保留中原文明印跡,又融入吳越源流遺風,具有鮮明的地域文化特征。 “浦城剪紙禮品花,在題材內容上非常豐富,每種花樣背后都有不同的含意,寄托對生活的美好祝福。” 周冬梅告訴記者,浦城剪紙最大的特點是“字中有畫、畫中有字”,剪紙的圖形和裝飾對象的物品對象相似。 1967年出生的周冬梅學習剪紙已經有近40年。她回憶道,孩提時,每逢喜慶年節、民俗活動,剪花嫂、剪花婆就會聚在一起剪紙,貼在門、窗、柜上、禮品上,烘托喜慶的氣氛。 “小孩子覺得很有趣,也會湊熱鬧,跟著學剪紙。”從小耳聞目染,剪紙在周冬梅心中萌芽。10歲時,她就拿起了剪刀,跟著外婆和民間老藝人學起了剪紙,從最簡單的雙喜字開始剪,再到一朵花、一只動物等越來越復雜的花樣。 學校畢業后,周冬梅被安排到了浦城縣文化系統工作,還擔任了浦城縣圖書館館長。期間,她參與了全縣剪紙普查和資料整理的工作,有機會接觸到了各式各樣的剪紙作品。

周冬梅介紹自己創作的作品。 東南網記者 盧金福 攝 “那時從民間收集了很多的剪紙,花樣風格各異,惟妙惟肖,令人震驚。” 周冬梅對這一傳統技藝深深癡迷,開始研究剪紙圖案,工作之余最大的樂趣就是剪紙,有時一剪就是一整天。上世紀90年代,浦城縣里興辦了第一期剪紙培訓班,她第一時間報了名,利用閑暇時間,開始系統學習剪紙的理論知識,潛心鉆研剪紙技藝。 進入21世紀,浦城采取各項措施做好剪紙的保護、研究、傳承和發展工作, 探索剪紙的產業化道路。2008年,浦城縣被國家文化部命名為“中國民間文化藝術(剪紙)之鄉”;同年,周冬梅帶著幾名剪花手工業者,成立了“剪花嫂剪紙坊”,從事剪紙產品創作、生產、教學、營銷。2014年,“浦城剪紙”被列入國家級非物質文化遺產名錄,當年,周冬梅入選福建省第三批非物質文化遺產項目代表性傳承人名單。 豐富創作題材 煥發時代魅力 隨著時代的變遷,許多民俗活動逐步消失,年輕人的審美情趣發生變化,傳統手工剪紙也慢慢失去了生存的土壤。 周冬梅認識到,浦城剪紙技藝要永續相傳,除了保持傳統剪紙味,也需要有現代性的創新。 “過去剪紙都比較傳統和拙樸,美感不足。”周冬梅對剪紙傳統手工技法進行了改良,使用了眼科手術剪,讓剪紙圖案花紋更細膩,還采用了刀刻的方法,一次可刻出幾十件,剪紙速度更快。她對剪紙進行裝裱、包裝,推出了卷軸類、禮盒類、畫框類等產品,打開了剪紙的銷售道路。 同時,周冬梅不斷豐富剪紙創作題材,既有傳統剪紙的花樣又體現出時代特征。獲得中國民間藝術最高獎項“山花獎”的作品《新嫁娘》,以老式的雕花“月洞子”大床為背景,描繪一個新嫁娘在洞房里等待的時刻。周冬梅在作品中,大量應用了傳統剪紙的寓意,“龍、鳳、祥云、鴛鴦、花朵、石榴”等圖案,表達了“喜事臨門、龍鳳呈祥、愛情甜蜜、早生貴子”的美好寓意。 周冬梅告訴記者,接到大賽通知后,用了半年多的時間進行創作,靈感來自小時候的生活記憶。她爺爺奶奶和父母過去都在劇團工作,從小她就會去看戲劇,看到過很多傳統婚嫁的場景,作品中剪出的床也是小時候在農村常見的老式床榻。 “生活是創作的一大源泉。”在周冬梅看來,剪紙作品創作不光要有藝術的靈感,而且更是生活閱歷、文化底蘊、剪紙技法等多個因素的融合。

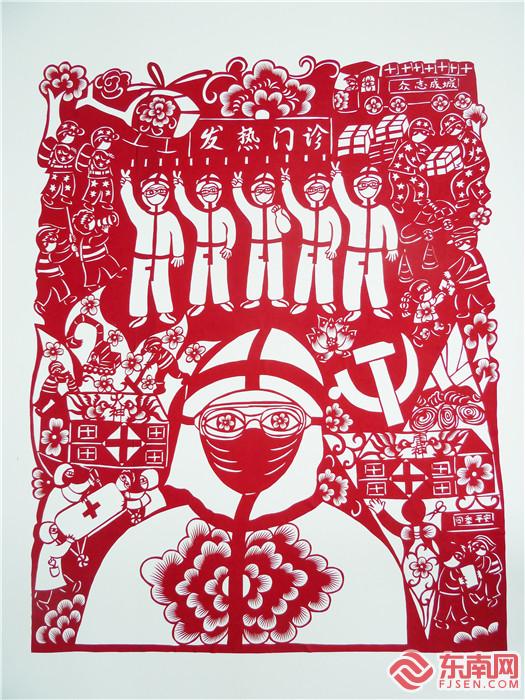

周冬梅創作的《中國力量》抗疫主題剪紙作品。(受訪者供圖) 今年疫情期間,全國上下眾志成城抗疫,這讓她感動不已,激發了她創作的熱情。大年初一,她就拿起剪刀,創作了一幅體現人與自然和諧的剪紙作品《和諧共生》。今年2月份疫情最嚴峻時期,她用了一周時間創作了《中國力量》,海陸空三軍醫療大隊奔赴疫區、社區工作者和志愿者做摸排工作、火神山和雷神山醫院建設、勇士寫請戰書、白衣天使剪去秀發等場景一一紙中再現。而作品上下處的牡丹花暗喻祖國花開盛世,醫院屋頂上的喜鵲,預示著喜訊將臨,即將迎來抗疫的勝利。 “我為這些特殊的非遺作品自豪,更為新時代的中國驕傲。”周冬梅和團隊利用手中的剪刀在宣傳疫情防控、禮贊醫護人員等主題上創作了30多幅剪紙作品,為全面打贏疫情防控阻擊戰加油鼓勁。作品在網絡上進行了展示,并在各地展覽館和高校、公園等場所進行展出。

周冬梅在培訓班指導學員剪紙。(受訪者供圖) 如今“剪花嫂剪紙坊”生意越來越大,但周冬梅更大的心愿是做好剪紙的傳承和保護工作。她經常帶著“剪花嫂”們開辦公益性質的剪紙培訓班,并走進校園、單位、企業等場所,組織體驗活動,讓更多人認識到剪紙技藝的魅力。疫情期間還制作教學視頻在網上傳播。 “作為代表性傳承人,我有這個責任和義務去做好傳承的工作。只要感興趣的人多了,剪紙技藝就能走下去。” 周冬梅說道。下一步,她將繼續研發、推廣剪紙文創產品,讓浦城剪紙走向全國,走向世界。 |